幼稚園のコップ袋

幼稚園や保育園などの入園式、進級式までにコップやコップ袋を持って行くことがほとんどだと思います。

買ったほうが安いし、買って持たせようと考える方も多いかと思いますが、買うよりも作ったほうが安いんです。

それに、作ったほうが、こども手作りで作ってくれたんだと嬉しいはずです。

引用: https://d3reun7bhr7fny.cloudfront.net/uploads/2016/07/30010146/fd695713bad3b2f156704a012e70ff47_1472518904-480x320.jpg

こどもが好きな色や柄で手作りで作ってあげると、もちろん嬉しさはありますが、大切にしてくれます。

安く、簡単に可愛いコップ袋を手作りで作ってみましょう。

どのくらいの値段でできる?

100均の巾着で良ければそのほうが安いですけど、出来たらこどもの好みの布で作ってあげたいですよね。

既製品の物だと、大体1つ300~600円くらいします。

しかし、コップ袋を手作りすると、2つ作ったとしても300円でできてしまいます!

かなりお得です!

時間はどのくらいかかる?

ミシンを使える方なら、1時間もかからないで出来ます。

四角く切って、ジグザグにミシンをして、脇を縫って、紐を通すところを作るだけです。

あとは慣れですね。

コップ袋の種類・使いやすい形

コップ袋には「マチあり」「マチなし」「片引きひも」「両引きひも」などの種類があります。

マチあり・マチなし

引用: https://i2.wp.com/handmadebycue.com/wp-content/uploads/2017/11/IMG_9953.jpg?resize=1024%2C1024&ssl=1

隠しマチ、折りマチとも言います。

マチとは、中で布を折り上げて縫ってあり、表からは隠れているので隠しマチと呼ばれます。

畳んだ時には平らになるので、アイロンがかけやすくかさばりません。

引用: https://blog-imgs-44-origin.fc2.com/h/e/a/healthyrecipes/20100325023937a2a.jpg

マチがあると立体的な形になり、コップを入れやすくなります。。

マチがないと、コップを少し入れにくくなるのですが、フラットで折りたたみやすいというメリットがあります。

片引きひも・両引きひも

1本だけひもを使う「片引きひも」タイプは力が弱いこどもでも入れ口が開けやすく、1本のひもだけを引っ張れば入れ口が閉じるので、こどもは楽かもしれません。

2本のひもを使う「両引きひも」で作る場合は、右と左でひもの色を変えると、わかりやすくて可愛いですし、小さいこどもでも引っ張りやすいです。

コップ袋の作り方のポイント

一番大事なのはこどもの手は小さいので、不器用な手でも簡単に開けられて、コップの出し入れが簡単なものが良いです。

2本ひもの場合、少し濡れたりすると、きつくなりすぎてしまうことがあるので、1本ひもで作ることをおすすめします。

また、隠しマチは平らになるのでアイロンがかけやすくて、余分な布がないので乾きも早いです。

コップ袋の作り方(材料と用意するもの)

材料

● 布 縦50×横20cm 1枚

(上下がある柄の場合:縦25×横20cm 2枚)

● ひも 50cm 1本

(太さ0.5〜0.6cm程度)

● ループエンド 15mm 1つ

(ひもの太さでサイズが変わるので要注意)

用意するもの

ミシン ・ ミシン糸・ミシン針・マチ針 ・定規 ・裁ちばさみ

・糸切りばさみ ・チャコペン

・ゴムひも通し ・ 厚紙方眼紙

・アイロン・アイロン台

コップ袋の作り方~袋作り~

まず、袋を作っていきましょう。

引用: https://d3reun7bhr7fny.cloudfront.net/uploads/2016/07/30003510/e62fcd247d6330c1e4cd686ed9299b71_1472517308-480x320.jpg

①布端がほつれないようにするため、布の両わきにジグザグミシンをかけます。

(布の耳を使う場合は、ジグザグミシンはしなくても良いです。)

②内側が表になるように1を二つ折りにします。

③片方のわきの上から6cmの位置に、チャコペンであき止まりのしるしをつけます。

④片方のわきはあき止まりの位置まで、もう一方のわきは布端まで、布の両端から1cmのところを縫います。

(縫い始めと縫い終わりは2、3針返し縫いをします。)

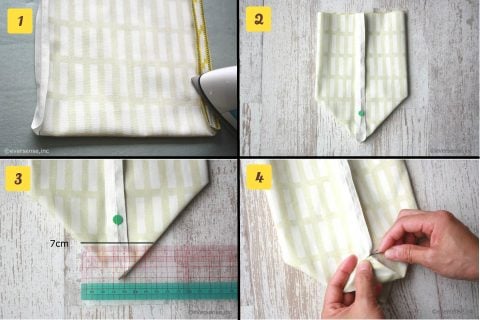

コップ袋の作り方~マチを作る~

引用: https://d3reun7bhr7fny.cloudfront.net/uploads/2016/07/30003919/04644b31983075f668597e27b0df6212_1472517557-480x320.jpg

①縫い目に沿って、両方のわきのぬいしろをアイロンで割ります。

このとき、底も一緒にアイロンをかけておきます。

②縫い目を中心に左右に開いて、縫い目とアイロンをかけた底部分のラインを合わせてマチ針でとめます。

③底の両端に、7cmのマチができるようにチャコペンでしるしをつけ、両方縫います。

④マチ部分を折り上げ、わきのぬいしろに手縫いで両方数針縫いとめます。

表地に糸が出ないように注意してください。

コップ袋の作り方~入れ口を縫う~

引用: https://d3reun7bhr7fny.cloudfront.net/uploads/2016/07/30004258/5ca7b88b7bd0dd894126ba47581e504a_1472517776-480x320.jpg

①あきのまわりを縫います。

返しぬいは必要なく、布の端から7mmくらいの場所を縫い、あき止まりは割れ目から5mmくらい下まで縫います。コの字に縫います。

②入れ口を三つ折りにするため、厚紙方眼紙を使って1cm折り返し、アイロンで折り目をつけます。

③厚紙の方眼紙を使ってさらに2cm折り返し、アイロンで折り目をつけます。

④3の三つ折りの下の部分(入れ口から1.8cm内側)を縫います。

コップ袋の作り方~ひもを通す~

引用: https://d3reun7bhr7fny.cloudfront.net/uploads/2016/07/30013418/529721e5eb409cbe56469b7f7708b93a_1472520857-480x320.jpg

①ひもの端をマスキングテープやセロハンテープでまとめます。

②入れ口からひもを通しを使ってひもを通します。

③ひもをエンドループに通して結び、結び目はエンドループにおさめます。

④ひもの端のテープを取り、袋を表にひっくり返したら完成です。

2本ひもで折りマチ付きのコップ袋の作り方

2本ひもで裏地付きで折りマチ付きのコップ袋の作り方

ミシンが苦手な方のコップ袋の作り方

ミシンがあまり得意ではない、苦手な方は手縫いで作れますので、ぜひ、試してくださいね!

コップ袋を作るときの注意点

コップ袋を作るときは、布地の色に馴染むような色の糸を使うと、多少縫い目が乱れても目立ちにくくなります。

布地と対照的な色の糸を使ってアクセントにするのもおすすめです。

コップ袋の作り方でまっすぐ縫うコツは?

できあがり線をチャコペンなどで引くのは手間も時間もかかってしまいますよね。

線を引いたとしても、なかなかまっすぐ縫えませんよね。

そんなときは、ミシンの針板にある目盛りを目印にしたり、見やすくマスキングテープを使ってガイドラインを作ってみましょう。

ぬいしろは1cmなので、針を0として、1cmのところに線を引きます。

その線を大きなガイドラインとしてミシンをかけると、簡単にまっすぐ縫うことができます。

コップ袋の作り方にある布の耳とは?

引用: https://d3reun7bhr7fny.cloudfront.net/uploads/2016/06/29161754/9e4e8e5390235b0ebe1b91bcf5906535_1467217071-480x320.jpg

布の耳とは、布の端部分のことです。

布の両端は、ほつれないように加工してあるので、ジグザグミシンをかける必要がありません。

布の耳は、表・裏を見分けるのにも便利です。

針穴が浮き上がっている側が表と覚えておきましょう。

ただし、表裏の差がない場合は、どちらを表として使っても良いです。

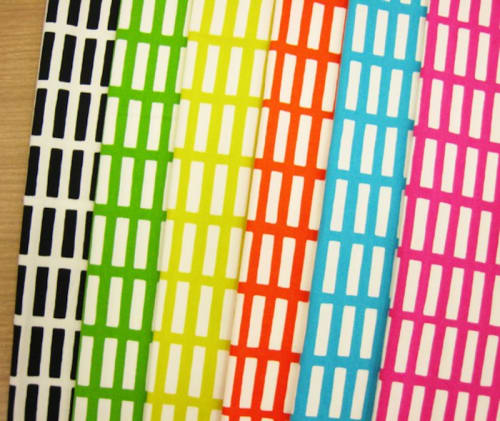

おすすめの生地

引用: https://tshop.r10s.jp/takehiroya/cabinet/03524927/img72238328.jpg?fitin=700:700

ハリがあるので、コップ袋にはもちろん、エプロンやクッションカバーなどのアイテム作り、家の中のインテリアにも最適な生地です。

格子柄は線に沿って縫うことができるので、裁縫初心者の方でも縫いやすく、おすすめです。

まとめ

引用: https://kosodate-march.jp/wp/wp-content/uploads/2017/03/shutterstock_79640617.jpg

今回、簡単コップ袋の作り方、手作りでこどもも大喜びの可愛い袋について紹介してきましたが、いかがでしたか?

幼稚園や保育園の入園式、進級式、または古くなったりなどしたときに必要なコップ袋ですが、意外と簡単にできて、巾着を購入するよりも安く、なにより手作りのコップ袋はこどもは喜びます。

毎日、使うコップ袋なので、こどもの好きな色や柄だと毎日楽しくコップを使ってくれますよ。

なにより、こどもの笑顔が見れると嬉しいですよね。

これからコップ袋を準備する方はぜひ、手作りのコップ袋を作ってみましょう。